【투데이신문 청년기자단 가톨릭대학교 HITTECH팀】 최근 SNS를 중심으로 ‘지브리 스타일 AI 이미지’가 폭발적인 인기를 끌면서, 생성형 인공지능(AI)으로 만들어진 이미지나 글의 저작권 문제가 다시금 화두로 떠올랐다. 기술과 법의 경계에서 ‘누구의 창작물인가’라는 질문은 더 이상 피할 수 없는 과제로 떠올랐다.

가톨릭대학교 학생들로 구성된 HITTECH팀(박소연, 이다현, 이예린, 유우)은 투데이신문이 주최한 청년플러스포럼 오프닝 영상 제작을 계기로 생성형 AI와 저작권 문제를 주제로 설문조사를 실시했다. 제작 과정에서 AI가 만들어낸 캐릭터 이미지, 배경, 음성, 음악 등 다양한 결과물이 실제로 누구의 권리인지에 대한 고민이 자연스럽게 제기된 것이다.

이에 따라 HITTECH팀은 AI 저작권 문제에 대한 청년 세대의 인식을 파악하기 위해 지난 5월 25일부터 31일까지 대학생 64명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 그 결과, 생성형 AI 사용 경험을 묻는 질문에는 응답자의 89.1%가 ‘사용한 적 있다’고 답했다.

가장 많이 사용하는 생성형 AI는 챗GPT(89.1%)로, 대부분이 주 사용자였다. 이어 퍼플렉시티(14.1%), 미드저니(12.5%), 클로드(6.3%) 순으로 나타났으며, 스테이블 디퓨전, 클링, 빙 등도 일부 사용되고 있었다.

사용 빈도는 ‘주 1~2회 사용’이 28.1%로 가장 많았고, ‘주 3~4회 사용’과 ‘거의 매일 사용한다’는 응답이 각각 23.4%를 차지했다. ‘주 5~6회 사용’도 14.1%를 기록했다.

주요 사용 목적(복수응답)은 ‘글쓰기 보조’가 70.3%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘학습’(53.1%), ‘이미지 생성’(43.8%), ‘아이디어 브레인스토밍’(35.9%), ‘코딩 보조’(18.8%) 순으로 집계됐다. 일부는 AI를 상담, 노래 추천, 심리적 위안 등 개인적인 용도로 활용한다고 답했다.

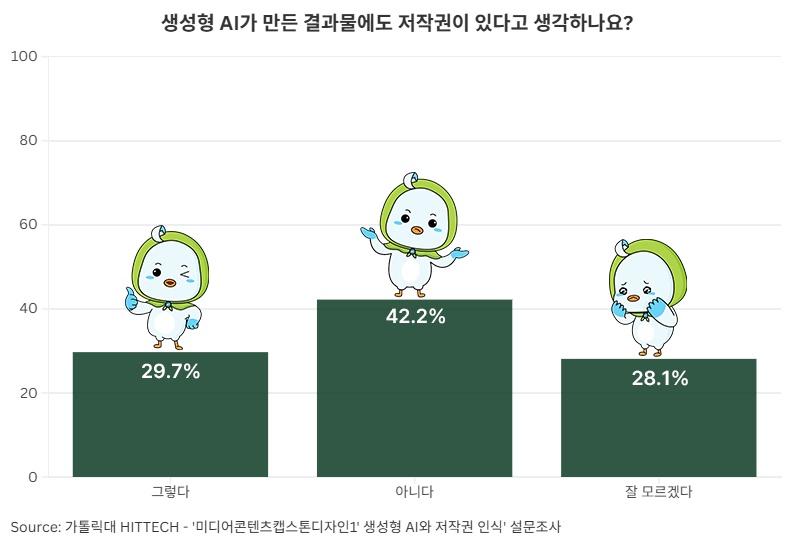

생성형 AI 결과물의 저작권 인식은 여전히 분명하지 않았다. AI가 만든 콘텐츠에 저작권이 있느냐는 질문에는 ‘없다’는 응답이 42.2%로 가장 많았고, ‘있다’는 29.7%, ‘잘 모르겠다’는 28.1%로 나타났다.

AI 결과물의 권리 귀속 주체에 대해서는 ‘학습 데이터 제공자에게 있다’는 의견이 43.8%로 가장 많았고, ‘AI 서비스 이용자’라는 의견도 31.3%를 차지했다. 이는 AI가 만들어낸 결과물이 아직 법적·제도적으로 명확히 규정되지 않았음을 보여준다. 생성형 AI 콘텐츠에 출처 표기가 필요하냐는 질문에는 78.2%가 ‘어느 정도 필요하다’고 답해, 청년들이 AI 결과물 사용에 있어서도 투명성과 책임성을 중요하게 생각하고 있음을 시사했다.

AI로 만든 이미지나 글을 사용할 때 저작권 문제를 고민해본 적이 있느냐는 질문에는 응답자의 51.6%가 ‘고민한 적 있다’고 답했다. 또 응답자 대다수인 92.2%는 생성형 AI에 대한 명확한 저작권 제도나 가이드라인이 필요하다고 답해, 현행 제도가 기술 발전 속도를 따라가지 못하고 있음을 드러냈다.

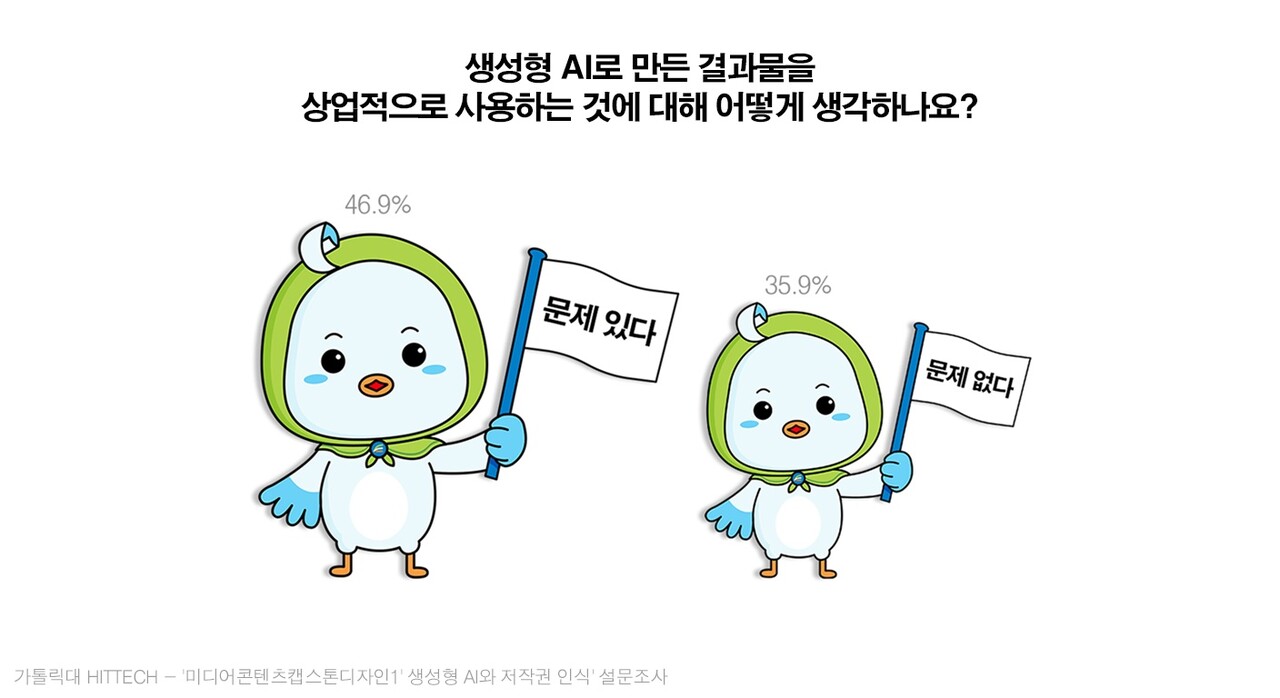

AI 결과물의 상업적 활용에 대해서는 46.9%가 ‘문제가 있다’, 35.9%는 ‘문제가 없다’고 답했다. 이는 상업적 활용을 둘러싼 사회적 논의가 여전히 활발히 진행 중임을 보여준다.

AI가 인간 창작자에게 미치는 영향에 대해서는 59.6%가 ‘긍정적’이라고 평가했다. 그 이유로 업무 △효율 향상 △아이디어 보조 △시각화 능력 강화 △진입 장벽 완화 등을 꼽았다. 반면 33.3%는 ‘부정적’이라고 답하며 △저작권 침해 우려 △일자리 위협 △표절 문제 △예술 가치 하락 등을 지적했다.

AI 결과물이 실제로 저작권 분쟁을 일으킬 수 있느냐는 질문에는 80.9%가 ‘그렇다’고 답했다. 근거로는 △원작자의 권리 침해 △ AI 학습 방식의 문제 △법적 기준과 가이드라인의 미비 △창작자의 노력과 의미의 훼손 등을 들었다. 반면 ‘분쟁 가능성이 없다’는 응답자는 소수였고, 그 이유로 동일한 결과물이 반복 생성되지 않거나 공공 데이터 기반 학습이라는 점을 들었다.

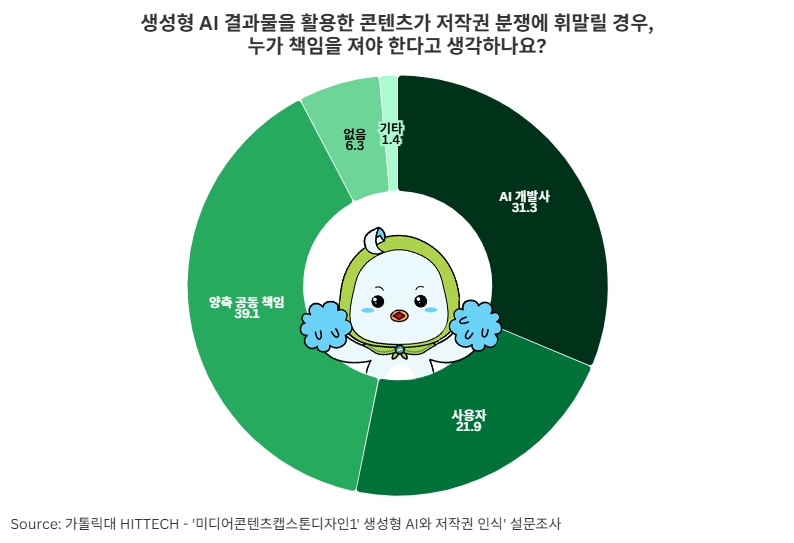

저작권 분쟁이 발생했을 시 책임 소재에 대해서는 ‘AI 개발사와 사용자 모두 책임이 있다’는 의견이 39.1%로 가장 많았다. ‘개발사 단독’(31.3%), ‘사용자 단독’(21.9%)이 뒤를 이었다.

이번 설문조사 결과는 AI 결과물에 대해 ‘저작권이 없다’고 인식하면서도 실제 사용에서는 윤리적·법적 고민을 병행하고 있다는 점을 보여준다. 이는 단순한 정보 부족을 넘어선 제도적 공백을 드러내며, 새로운 규범과 사회적 합의가 시급함을 시사한다.

김경호 가톨릭대 미디어기술콘텐츠학과 교수는 “AI 산출물의 법적 귀속 주체와 권리 범위를 둘러싼 근본적 문제에 직면해 있다”며 “기술 발전 속도를 따라잡는 법적·제도적 장치와 문화적 감수성이 필요하다”고 강조했다.

- [르포] ‘여성들만의 공간’ 이젠 아니다…올리브영 홍대놀이터점 가보니

- 확산되는 車 온라인 판매…“고용 안정 위한 제도 정비 병행해야”

- 목소리 높이는 IT 업계 노조…성과 배분·조직문화 쟁점 부상

- 30.5조 규모 추경안 국무회의 의결…대통령실 “경기 진작과 민생 회복 마중물 되길”

- 여야, 상임위원장 배분 합의 또 실패…23일 재논의

경제 랭킹 인기글

경제 최신 인기글

-

“피 같은 돈 21조 쪽쪽 빨아먹고도 모자랐나”… 대통령까지 ‘분노 폭발’, 서민들 등골 노린다

-

“대한민국은 역시 부동산의 나라인가” … 주식·코인보다 이곳에, ‘짠희’ 임원희도 선택한 투자처의 정체

-

“절반이 일반인과 결혼?” … 대기업 총수 자녀 최근 10년 변화, 외국인·일반 직장인 배우자 급증

-

“결국 사장이 없어도 돌아가는 회사” … 성공 사업가 DNA 분석, 시스템 구조화·자동화가 장기 성공 비결

-

한국 이겨보겠다더니 “이게 무슨 망신”… 예상 못한 전개에 중국 지도부까지 ‘허둥지둥’

-

“2040년엔 37.8%까지 증가” … 여성 가장 가구 급증, 경제적 현실과 미래”

![[요즘뜨는] 아직 떠나지 못한 자를 위한 짧고 굵은 여름휴가 추천지](https://d3fpdiit4h0p2n.cloudfront.net/nate-view/2025/08/22182448/CP-2023-0300-31881971-thumb-218x150.jpg)

![[요즘뜨는] 아직 떠나지 못한 자를 위한 짧고 굵은 여름휴가 추천지](https://d3fpdiit4h0p2n.cloudfront.net/nate-view/2025/08/22182448/CP-2023-0300-31881971-thumb-100x70.jpg)