정년 늘어난다는데 반발만

일할 기회 아닌 부담만 커졌다

“노후에도 일할 수 있다는데, 왜 이렇게 화가 난 걸까?”

정년이 연장된다는 소식이 전해졌지만, 환영의 목소리보단 반발이 거셌다.

대통령 직속 경제사회노동위원회가 제시한 ‘정년 연장 절충안’이 발표된 이후, 노동계와 경영계 모두 “받아들일 수 없다”며 강하게 반발하고 있다.

노후 소득 보전을 위한 해법으로 기대를 모았던 제도는 오히려 갈등의 불씨가 되고 있다.

정년은 유지, 고용은 연장… 모두 불만

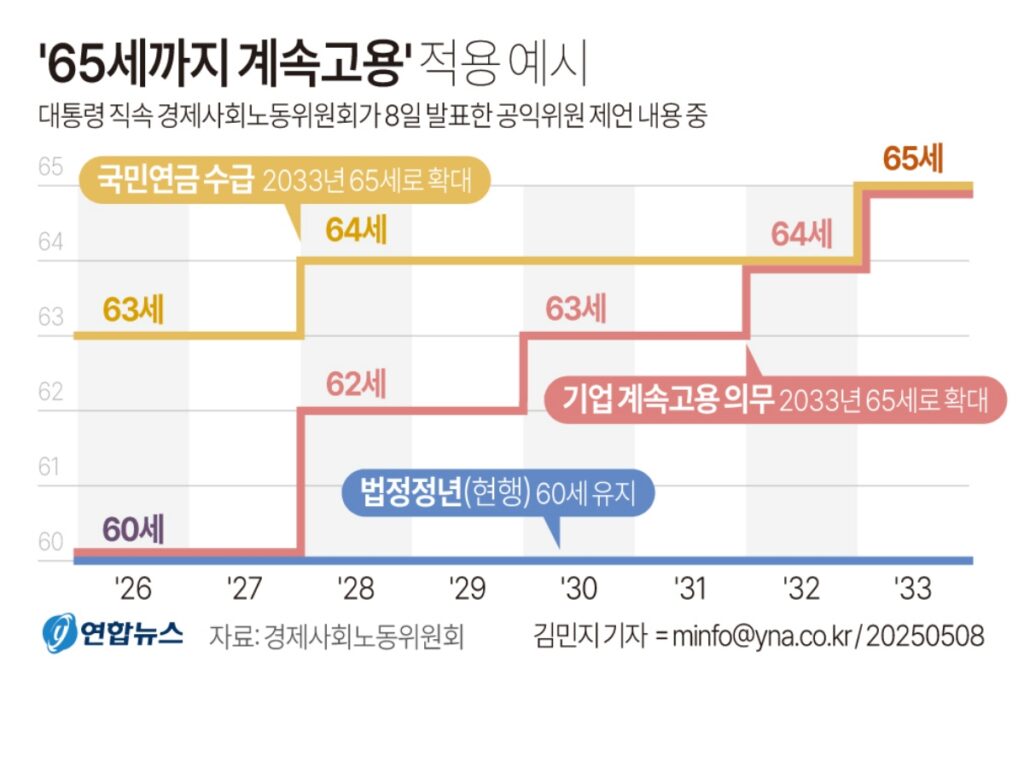

8일, 경제사회노동위원회는 2033년까지 기업에 65세까지 근로자 고용 의무를 단계적으로 부과하는 방안을 제시했다.

이른바 ‘계속고용제’로, 법정 정년은 그대로 60세로 유지하되, 근로자가 원하면 65세까지 계속 일할 수 있도록 하자는 것이 골자다.

직무와 근로시간을 유지하는 ‘직무유지형’과, 조정이 필요한 경우 ‘자율선택형’ 두 가지 형태가 제시됐지만, 노사 양측의 입장을 모두 만족시키지 못했다.

노동계는 “임금과 근로조건이 후퇴한 상황에서 고용만 유지하는 것은 기만”이라며 강하게 비판했다.

특히 한국노총은 “경사노위에서 일방적으로 발표된 이번 제언은 사회적 대화의 기본조차 무시한 것”이라며 공식 반대 입장을 밝혔다.

경영계 역시 수용 불가 입장을 고수했다.

한국경영자총협회는 “사실상의 정년 연장으로, 기업의 인사권이 침해된다”며 반발했으며, 특히 핵심인 임금체계 개편이 빠져 있다는 점을 문제 삼았다.

이영면 경사노위 위원장은 이날 발표에서 “노동계와 경영계 모두 만족시키지 못한 점을 알고 있다”며, 인구구조 변화와 청년 고용 상황이 복합적으로 얽힌 현실을 고려했다고 설명했다.

정년 연장, 누구를 위한 정책인가

정부는 이번 제언을 통해 소득 공백 문제를 해소하겠다는 의지를 보였다. 국민연금 수급 시작 시점인 2033년부터 정년과 맞춰 65세까지 일할 수 있도록 하겠다는 계획이다.

현재는 정년은 60세지만, 연금은 65세부터 나오기에 그 사이 5년간 ‘소득 공백기’가 발생하는 구조다.

하지만 이 계획은 오히려 고령자들에게 새로운 부담이 되고 있다. 연금 수급은 늦춰지고, 복지 혜택의 연령 기준도 올라가는데, 일자리 보장은 명확하지 않기 때문이다.

특히 정년 연장 대신 재고용 형태가 일반화되면, 임금과 노동조건이 하락할 수밖에 없다.

일본과 독일처럼 고령자 고용 정책이 효과를 발휘하려면, 법적 보호장치와 임금체계 개편이 병행돼야 한다는 지적이 나온다.

일본은 60세 정년 유지 대신 기업에 65세까지 고용을 의무화했고, 독일은 2029년까지 정년을 67세로 점진적으로 올릴 예정이다.

대한민국 국회도 발빠르게 움직이고 있는데, 국민의힘 주호영 의원은 지난 2월, 노인 기준 연령을 70세로 상향하는 법안을 발의했다.

이 법안은 2035년까지 매년 0.5세씩 점진적으로 올리는 방식을 제시했으며, 동시에 정년 역시 동반 조정돼야 한다는 주장도 뒤따랐다.

청년 일자리, 고령자 생계… 딜레마는 계속된다

하지만 정년이 늘어나면 청년의 일자리 기회가 줄어든다는 우려도 여전하다.

경사노위는 이에 대한 대책으로 대기업과 공공기관에서는 고령 근로자를 계열사로 이동시켜 고용을 유지해도 된다는 단서를 달았지만, 이는 한시적 조치에 불과하다.

실제 기업 현장에서는 “정년 연장이 아닌 사실상 강제 고용”이라는 목소리가 나오는 반면, 청년층은 “고령자 자리를 비켜주지 않으면 우리는 어디서 일하나”라며 불만을 토로한다.

이처럼 ‘계속 일할 수 있는 기회’는 고령층에게는 생계의 문제, 청년에게는 기회의 박탈로 읽힌다.

정부는 소득 공백 해소라는 대의 아래 정책을 추진하고 있으나, 노사 모두의 실질적 동의 없이 강행될 경우 제도 자체가 무력화될 가능성도 배제할 수 없다.

우리 사회가 초고령사회에 들어선 만큼 정년 연장 논의는 불가피하지만, 하지만 정책 추진 과정에서 당사자들의 동의 없이 일방적으로 추진된다면 반발은 피할 수 없다.

결국 해법은 한쪽을 밀어붙이는 것이 아니라, 양측의 신뢰를 회복하고 제도적 보완을 병행하는 데 있다는 사실을 잊지 말아야 한다.

실시간 인기기사

- “올해 이자만 445억?”… 정부의 역대급 ‘마통’ 뒤에 숨겨진 ‘6.6조’의 비밀

- “아직 더 일할 수 있는데” … ‘3억’ 쏟아붓는 정부에 고령자들 ‘기대감 상승’

- 삼성 이어 “SK도 털렸다”… 국가 미래 담긴 ‘핵심 자산’, 또다시 ‘이곳’에게 빼앗겼다

- “외관은 더 세련되게”…’찬사’ 이어지는 SUV, 기술적으로 진화했다

- “올해 이자만 445억?”… 정부의 역대급 ‘마통’ 뒤에 숨겨진 ‘6.6조’의 비밀

- “5천만 원대로 즐기는 제네시스?”… 기아, G90 승부수에 고급차 시장도 ‘주목’

- “아직 더 일할 수 있는데” … ‘3억’ 쏟아붓는 정부에 고령자들 ‘기대감 상승’

- “SUV 같지 않다” 비난 받은 싼타페, 디자인 상상도 등장에 소비자 ‘기대감 상승’

경제 랭킹 인기글

경제 최신 인기글

-

“피 같은 돈 21조 쪽쪽 빨아먹고도 모자랐나”… 대통령까지 ‘분노 폭발’, 서민들 등골 노린다

-

“대한민국은 역시 부동산의 나라인가” … 주식·코인보다 이곳에, ‘짠희’ 임원희도 선택한 투자처의 정체

-

“절반이 일반인과 결혼?” … 대기업 총수 자녀 최근 10년 변화, 외국인·일반 직장인 배우자 급증

-

“결국 사장이 없어도 돌아가는 회사” … 성공 사업가 DNA 분석, 시스템 구조화·자동화가 장기 성공 비결

-

한국 이겨보겠다더니 “이게 무슨 망신”… 예상 못한 전개에 중국 지도부까지 ‘허둥지둥’

-

“2040년엔 37.8%까지 증가” … 여성 가장 가구 급증, 경제적 현실과 미래”