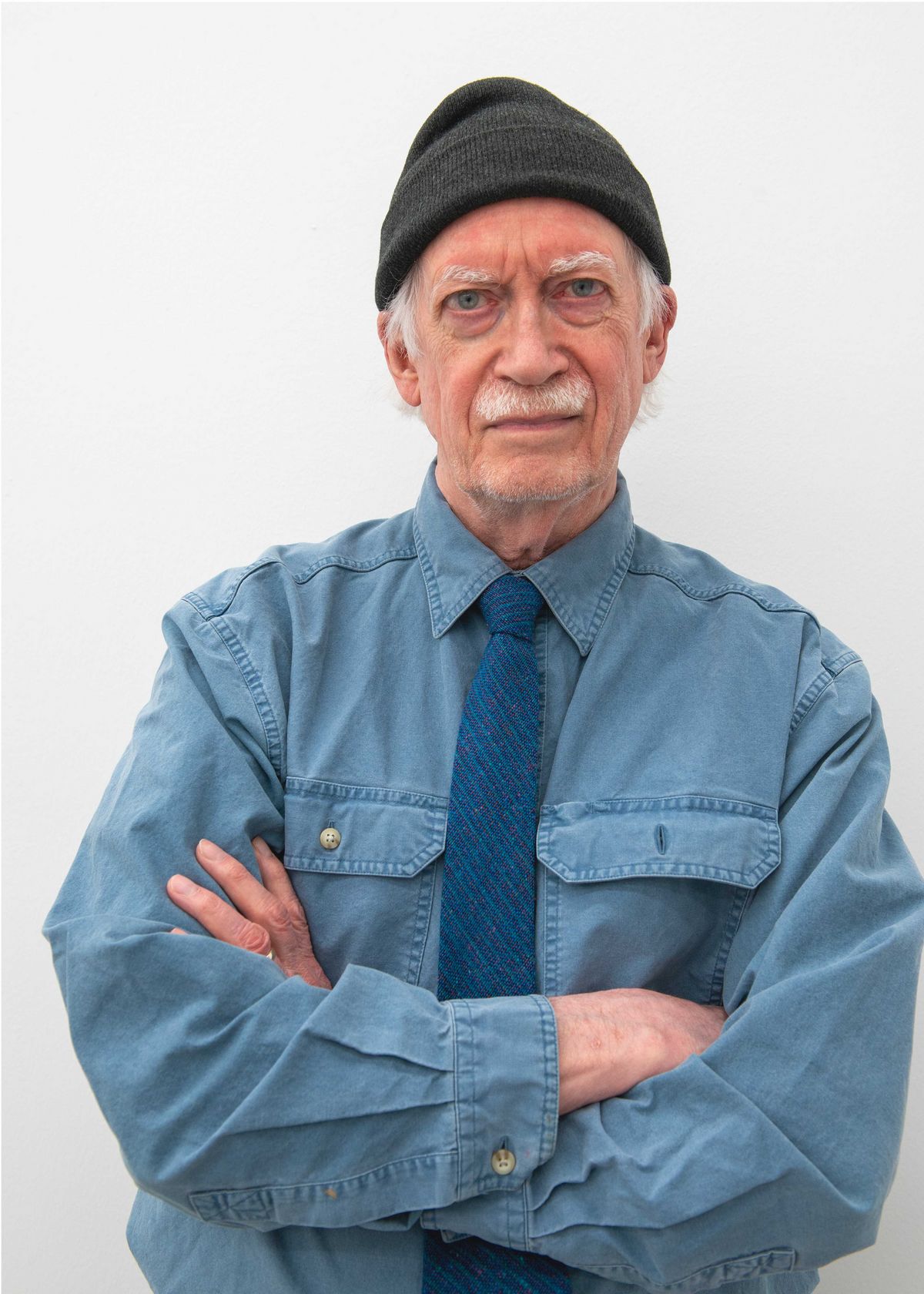

서울 한남동에 광활한 미국의 자연이 펼쳐진 사연. 갤러리 에바 프레젠후버 x P21 쇼룸에서 열리는 〈Perpetual World 영속적 세계〉의 주인공 존 딜그는 여전히 어릴 적 만난 자연 속에 기꺼이 머물러 있다.

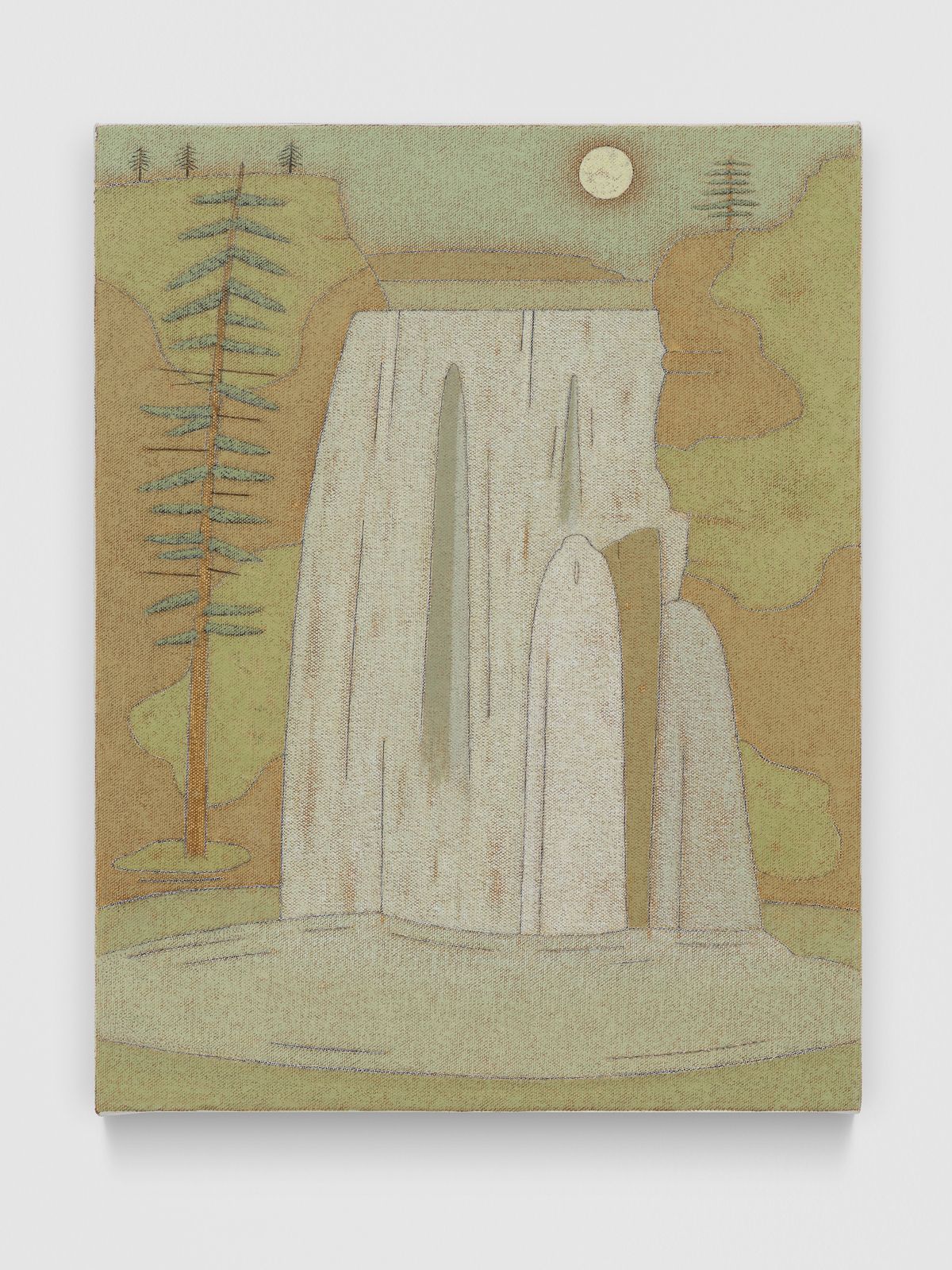

‘Nine-Mile Falls'(2024)

당신의 그림은 미국 중서부의 자연을 품고 있습니다. 유년 시절 여름방학을 아이오와 주에서 보냈다고 들었어요

8살때부터 12살까지, 어머니가 자란 아이오와 지역에서 몇 번의 여름을 보냈습니다. 어머니의 여동생 중 한 명은 강을 끼고 있는 크고 아름다운 농장을 운영하고 있었어요. 농장 근처 강이 흐르는 협곡에는 숲이 있었고, 저는 종종 그 풍경 속에서 하루 대부분을 혼자서 떠돌며 시간을 보냈습니다. 새를 관찰하거나, 막대기로 이상한 것들을 찌르거나, 낚시를 하곤 했어요. 어린아이라면 누구나 할 법한 일들이었죠. 그 완전한 자연의 분위기는 시간이 지나면서 ‘생산적인 안개(productive mist)’처럼 제게 스며들었습니다. 공기의 감각과 더불어 나뭇가지, 바위, 이끼, 새소래 같은 모든 것이 서로 이어져 영향을 주고받는 듯한 느낌이 강하게 남아 있죠. 제 생태적 인식의 시작이었을지도 모르겠네요.

한국에서의 첫 개인전이죠. 전시 제목 〈Perpetual World〉에는 어떤 뜻이 담겼나요

‘우리가 자연의 일부분임을 인식하는 것’을 의미합니다. 이번 전시를 통해 제 작품을 한국의 관람객에게 선보이게 되어 기쁩니다. 어떤 면에서 한국의 회화로부터 영감을 받기도 했거든요.

회화를 시작한 초기부터 일본과 한국을 비롯한 아시아 미술에 끌렸다고 들었어요. 자연을 상징적으로 축약해 표현하는 방식에서 그 영향이 느껴집니다

한국 회화의 부드럽고 곡선적인 질감, 조화로운 생태계를 암시하는 요소들이 인상적입니다. 민화에서도 큰 영감을 받았어요. 이 외에도 미국의 페르디난드 브레이더(Ferdinand Brader), 토마스 챔버스(Thomas Chambers), 미요코 이토(Miyoko Ito), 스위스의 아돌프 뵐플리(Adolf Wölfli)의 훈련받지 않은 천재성, 일본의 우타가와 히로시게(Utagawa Hiroshige), 우타가와 구니요시(Utagawa Kuniyoshi) 등의 예술가들을 제 작업의 참조점으로 꼽곤 합니다.

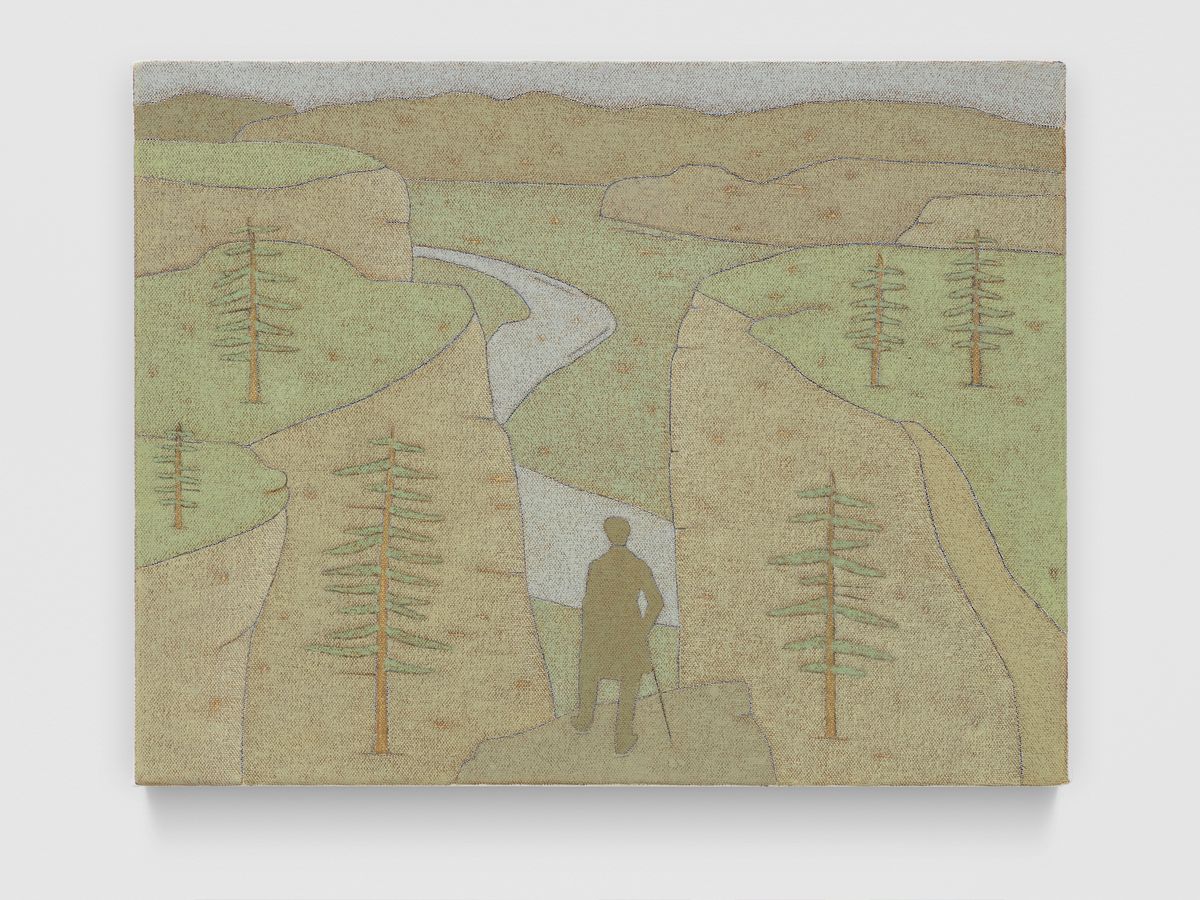

‘Overnight'(2024)

절벽과 폭포, 숲과 나무 등의 자연은 어떤 과정을 거쳐 작품이 되나요? 기억 속 풍경을 회상하는 편인지, 수시로 주변을 관찰하며 영감을 받는지 궁금합니다

관찰에 의존하는 것을 멈춘 지 꽤 되었습니다. 상상력, 즉 몽상이 더 흥미로운 시각을 제시하고, 더 나은 그림을 만들어낸다는 것을 알았기 때문이죠. 어린 시절 숲속을 헤매던 기억을 떠올려 보면, 당시 느낀 전율이 마치 정신적인 스냅샷처럼 제 안에 남아 있는 것 같아요. 이 기억들은 제가 잡지, 신문, 인터넷에서 모은 많은 이미지들과 다르지 않습니다. 그릴 수 있는 것들의 목록이죠. 작품을 시작하며 스케치를 할 때, 이 이미지 아카이브를 참고하여 적합한 자연의 형태를 찾습니다. 대강의 스케치 후 언덕이나 작은 산이 필요하다 판단하면 제 아카이브에서 이미지를 선택합니다. 이를 그려 넣으며 확신이 들 때까지 수정합니다.

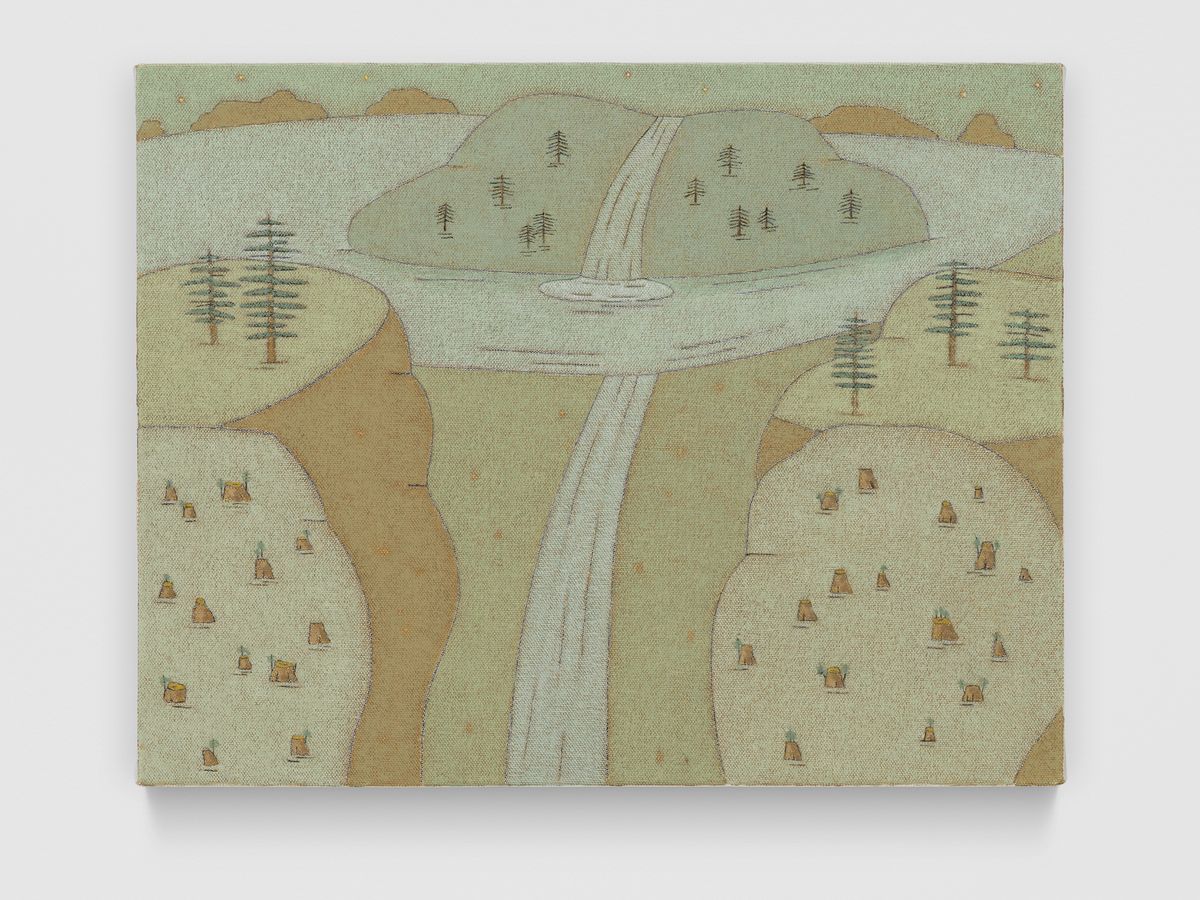

주로 6-8호에 해당하는 비교적 작은 크기의 작품이 많습니다. 반면에 캔버스 안에 담긴 세계는 매우 광활해요

중요한 지적입니다. 나는 시각적 대상에는 각각의 ‘회화적 크기’가 있다고 생각합니다. 이것은 특정 아이디어나 개념이 작아야 한다는 뜻이 아니라, 주제마다 적합한 크기를 찾아야 한다는 거죠. 스몰, 스몰미디엄, 미디엄 라지 세 가지 포맷으로 작업합니다. 이러한 크기는 제 시각적 아이디어들 간의 관계를 조정할 수 있는 적당한 여유를 제공합니다. 크기는 ‘발음’ 같아서, 대상의 속성을 강조하죠. 사실 기술적 이유입니다. 붓 자국이 특정 크기를 넘어서면 하나의 제스처처럼 보이거든요. 제 작품은 균일하고 매끄러운 터치를 통한 절제를 필요로 하므로, 제스처적 표현은 저와 맞지 않습니다.

존 딜그의 개인전이 열리고 있는 갤러리 에바 프레젠후버 x P21 쇼룸. 전시는 3월 29일까지 진행된다.

작품 속 인간이 배제된 광활한 풍경을 보고 있으면, 일상의 번잡함으로부터 멀어져 평온해집니다. 이러한 고요한 분위기는 어디서 비롯됐을까요

제겐 인간의 소리가 없는 그림 속 세상이 더 ‘진짜’ 같고 매력적으로 느껴집니다. 제가 숲 속에서 혼자 보낸 여름의 나날에서 비롯된 느낌일 거예요. 삶은 침묵과 고요함 속에서 더 많은 것을 제공한다고 생각합니다. 우리의 마음은 고요함 속에서 진정으로 생각하고 받아들일 수 있는 자유를 얻죠. 당신이 “평온(tranquility)”이라는 단어를 사용한 것이 마음에 듭니다. 그것은 제가 그림을 통해 사람들에게 열어주고 싶은 문이니까요. 명상과는 달라요. 삶의 모든 일이 일어날 수 있는 분위기를 긍정하는 것이죠. 마치 고양이가 뛰어오르기 전 머뭇거리는 춤처럼, 어떤 행동에 앞서 일어나는 보편적 일시정지와 같은 것입니다.

몇몇 작품에서는 사람 또는 동물이 등장하기도 합니다. 이번 신작 ‘Thinking the Land’에서는 풍경을 바라보는 신사가 있어요

그 신사는 독일의 낭만주의 화가 캐스퍼 데이비드 프리드리히의 자화상에 대한 오마주입니다. 인간이나 동물을 작품에 넣을 때, 그를 그림의 ‘심장’이라고 생각합니다. 또한 이야기 장치로도 기능할 수 있습니다. 인물의 등장 자체가 변화가 일어날 거라는 걸 암시합니다. 예를 들어, 개를 묘사함으로써 낯선 개를 마주할 때 느끼는 긴장감을 회화 속에 불어넣을 수 있죠. ‘나를 공격하려는 걸까, 아니면 길을 잃은 것뿐일까?’ 이 같은 긴장감을 전달하고 싶습니다.

‘Thinking the Land'(2024)

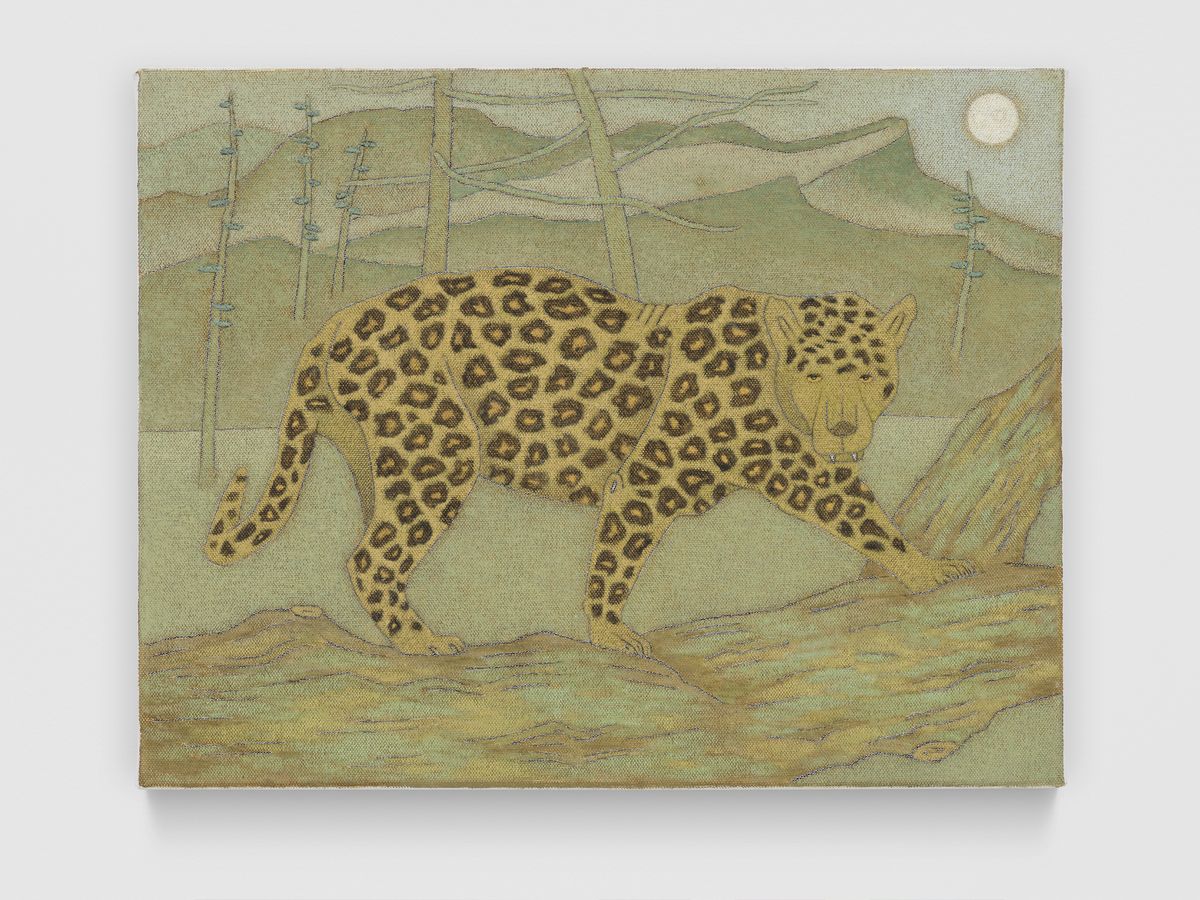

‘Wild Life'(2024)

‘Wild Life’라는 작품에서는 신비로운 자태의 재규어에게 자리를 내어주었죠

동물은 제 작품에서 영웅에 대한 묘사입니다. 우리는 어느 정도 모든 동물을 영웅으로 바라보는 경향이 있지 않나요. 그들은 ‘생존의 영웅’이라 할 수 있습니다. 단순히 오래 사는 존재로서의 인간과는 매우 대조적이죠. 치열한 생존 경쟁에서 성공을 거둔 이 대형 고양이과 동물에게 누구나 약간의 존경심 하나쯤 가지고 있지 않을까 하는 마음에서 출발한 작품입니다.

아련하고 희미한 색채 및 경계 표현, 평면화된 풍경은 마치 꿈속에 있는 듯한 느낌을 선사합니다. 추상과 구상의 경계에 있는 듯한 이러한 표현엔 어떤 의도가 자리하나요

‘의도’엔 선택이 수반되는 법입니다. 이 작업 방식엔 선택의 여지가 없어요. 제 그림과 드로잉은 수년에 걸쳐 이뤄진 진화적 변화의 결과입니다. 각 변화는 선택이지만, 그 선택들이 누적된 결과가 지금의 모습이죠. 제 작업이 ‘재현과 추상 사이에 존재하는 것 같다’고 말씀이 맞습니다. 저는 처음에 추상주의로 그림을 시작했지만, 점차 재현주의로 발전했습니다. 어쩌면 그래서 제 작업에는 항상 그 중간 지점—과거의 추상성을 어렴풋이 머금은 공간—이 존재하는 것인지도 모르겠네요.

‘Looking Through'(2023)

옅은 민트 또는 갈색빛을 띄는 팔레트 선정도 인상적입니다. 땅에 대한 애정의 반영인가요

작품의 바탕에 반다이크 브라운, 시에나 브라운, 옐로우 오커(yellow ochre)를 섞은 색을 사용합니다. 어두운 톤을 깔고, 그 위에 밝은 색을 올려 갑니다. 당신의 의견처럼 땅이 떠오를 수 있지만, 아무래도 기술적 이유예요. 어두운 바탕에 밝은 색을 덧대면서 감정이나 분위기를 우선하지 않고, 산, 물, 하늘 등의 시각적 아이콘을 적용하며 내러티브와 분위기를 형성합니다.

자연은 ‘저기 밖에 있는 것’이 아닙니다. 그것은 바로 우리 자신입니다.

- 손목을 낚아채는 파워풀 커프 9

- 조계종이 말아주는 연애 프로 ‘나는 절로’ 정보.txt

- 올 봄과 여름에 유행할 2025 런웨이 트렌드

- 2025 봄 여름 샤넬 컬렉션 하이라이트

- 2025 개화 시기는? 전국 벚꽃 축제 3 #가볼만한곳