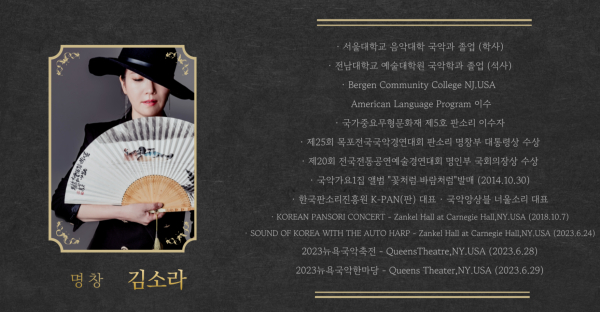

[뉴스플릭스] 이동현 기자/문화예술평론가 = 익숙함의 매너리즘을 거부하고, 낯섦과의 동침에서 재창조를 도모하는 ‘New 판소리’. 명창 김소라의 예술적 궤적은 바로 이 지점에서 출발한다.

김소라는 판소리의 혈맥과 운명을 함께한 인물이다. 그러나 그는 국악이라는 제도적 형식이나 전통의 굴레에 안주하지 않았다. 오히려 고유 음악이 주변화되는 현실을 토로하기보다, ‘인지현상의 재인식’을 통해 판소리를 확장하고 재맥락화하려는 집요한 실천을 이어왔다. 그의 태도는 단순한 전승이 아닌, 동시대적 예술로서 판소리를 어떻게 재배치할 것인가라는 질문에 대한 응답이다.

어린 시절부터 삶의 전부였던 판소리는, 세월 속에서 곧 인생 그 자체로 승화되었다. 나무가 뿌리에서 줄기와 가지를 뻗듯, 김소라는 판소리라는 ‘인(因)’ 위에 삶을 구축했다. 그에게 판소리는 단순한 예술 장르가 아니라 성숙과 인내의 교사였다.

17세기와 18세기 성행하던 판소리는 음악·연극·문학을 아우른 종합예술로, 한국적 오페라라 불릴 만한 예술적 총체성의 전통을 지닌다. 김소라의 행보는 이 전통을 계승하면서도, 서구의 오페라·뮤지컬과의 대화 속에서 판소리를 새로운 예술언어로 변주하는 데 있다.

그는 수많은 시행착오와 연구 끝에 대통령상을 비롯한 다수의 수상으로 공인된 역량을 드러냈고, 2018년 뉴욕 카네기홀에서 열린 판소리 유파대제전을 기획·연출하며 세계 무대에 한국 고유음악을 전했다. 이러한 이력은 판소리를 단순히 과거의 유산으로 보존하는 것이 아니라, 세계적 문화 담론 속에 위치시키려는 예술적 야심을 증명한다.

2024년 광주비엔날레에서 프랑스 작가 사다네 아피프와의 협업은 그의 혁신적 면모를 극명하게 보여준다. 영시를 바탕으로 한 영어 판소리는 언어와 장르의 경계를 넘어선 새로운 형식 실험이었으며, 이는 곧 판소리의 ‘다국적 언어화’를 시도한 중요한 사건으로 기록될 만하다. 올해 초 발매된 앨범 The Sailor and the Swimmer 또한 이러한 실험의 연장선에 있다. 재즈 피아니스트 서미미 교수의 편곡과 권은경 고수의 북소리, 첼로 라인이 결합한 이 작업은 전통 판소리와 퓨전 사운드가 공존하는 미학적 완결성을 보여준다.

특히 수록곡 Breath Holding Spell은 김소라의 예술적 비전을 응축한 작품이다. 강렬하게 전개되는 바이올린 도입부, ‘Eternity’로 시작하는 그의 보컬은 전통적 서사와 현대적 감각을 넘나들며, 감상자에게 일종의 시간여행적 체험을 선사한다. 이 지점에서 판소리는 단순한 ‘옛 소리’가 아니라, 포스트모더니즘적 혼종성을 획득한 새로운 예술언어로 변모한다.

전통 판소리는 진양조·중모리·휘모리 등 장단과 동편제·서편제·중고제의 유파라는 뿌리를 지닌다. 김소라의 ‘New 판소리’는 바로 이 뿌리 위에서 재즈와 퓨전이라는 현대적 감각을 더해, 낯섦 속에서 익숙함을 새롭게 발견하게 한다. 이는 마치 재즈가 태동하던 순간처럼, 익숙함을 넘어서는 낯섦을 통해 창작의 지평을 확장하는 사건이라 할 수 있다.

명창 김소라의 무대 행위를 보면 과거의 울림을 다시 환기시키고 있다. 즉흥적 변주 속에서 새롭게 태어난 재즈판소리는 단순한 재현이 아니라 현재를 관통하며 창작의 흐름을 멈추려 하지 않는 매무새가 아름답다.

결국 김소라의 작업은 판소리의 과거와 현재, 나아가 미래를 이어 붙이는 실험이자 선언이다. 전통의 장단 위에 얹힌 현대적 사운드는 새로운 아우라를 형성하며, 그 속에서 판소리는 다시 태어난다. 명창 김소라, 작금의 시대에 퓨전 판소리라는 미지의 길 위에서 동시대 예술의 새로운 언어를 개척하고 있다.

한편, 명창 김소라는 ‘다시 또 다시’라는 마음가짐으로 국내에서 재즈 보컬을 트레이닝한 뒤, 이탈리아 재즈 보컬 전문학교에서 수학하며 진정한 재즈판소리의 울림을 위해 각고의 노력을 기울였다.

- 토트넘, 비야레알에 1대0 승리…자책골로 잡은 리드 지켜내

- 영화 ‘컨저링: 마지막 의식’ 개봉…워렌 부부의 마지막 전투 담아

- 아스널, 산마메스 원정서 아틀레틱 2대0 제압…교체 카드 빛났다

- 에스콰이아, KBS 드라마 협찬 통해 ‘로크벨 클래식 숄더백’ 주목

- KG 모빌리티 ‘무쏘 EV’, 출시 6개월 만에 6000대 판매 돌파

![[나혼자산다] 리정이 운전면허시험에 불합격할 수밖에 없었던 이유](https://view-cdn.nate.com/nate-view/2025/09/15154254/CP-2022-0130-32526075-thumb-218x150.jpg)

![[전과자] 서울대생들의 전교 1등 횟수](https://view-cdn.nate.com/nate-view/2025/09/15154251/CP-2022-0130-32527308-thumb-218x150.jpg)

![[전과자] 서울대생들의 전교 1등 횟수](https://view-cdn.nate.com/nate-view/2025/09/15154251/CP-2022-0130-32527308-thumb-100x70.jpg)

![[리뷰: 포테이토 지수 85%] ‘어쩔수가없다’, 절망 끝에서 펼쳐낸 박찬욱 감독의 희비극 실험](https://view-cdn.nate.com/nate-view/2025/09/18075027/CP-2023-0089-32588700-thumb-100x70.jpg)